循着历史的印记行走

——鲁迅故里游记

网上人大江苏省常熟教学服务中心 201209批次人力资源管理专业 文/摄 陈佳

我在上中学时,就颇想前往鲁迅先生的故乡绍兴去看一看。乌篷船、小桥流水、临河的老宅……鲁迅的作品《从百草园到三味书屋》、《故乡》、《社戏》、《孔乙己》中描写的场景,曾在我脑海中浮现过很多次。去年11月,我终于踏上了这片土地。在前往绍兴的大巴车上,我发现,除了直奔臭豆腐的吃客,还有很多人是奔着鲁迅去的。果然,来到绍兴就发现,鲁迅已成为了这里的一张最大的名片。

初来乍到,听到“台门”很陌生

刚到绍兴,听到“台门”这个词,感觉很陌生,特别是来到鲁迅故里景区,到处都是台门:周家老台门、周家新台门、周家过桥台门、寿家台门……问过当地人才知道,在绍兴,凡是房屋有点儿规模的都称作台门,而且往往聚族而居。台门有以姓氏命名的,如寿家台门、李家台门、秦家台门等等;还有以官职命名的,如状元台门、探花台门、解元台门等等。值得一提的是,旧时的绍兴有个习俗,凡是中举的人,就可立旗杆,所以,绍兴的旗杆台门为数不少。

我看到,周氏家族主要有周家老台门、周家过桥台门、周家新台门这三个台门。周家老台门是鲁迅祖居,已经有250多年的历史,是绍兴目前保存最好的清代建筑群之一。鲁迅的祖籍是湖南道州,一世祖在明正德年间搬到绍兴,七世祖购得老台门。后来,周氏家族子嗣繁衍,老台门不够住了,周家又在老台门以南、以西各购住宅一所,称之为过桥台门和新台门。鲁迅故居位于新台门西面。

在《从百草园到三味书屋》一文中,鲁迅从百草园写到三味书屋。它们分别在一条河的两侧,由于对这里不熟悉,我本想先去百草园看看,但最先找到的是三味书屋。

三味书屋,名字由来很有意思

三味书屋是鲁迅读私塾的地方,位于寿家台门。寿家台门,顾名思义,是寿家族人居住的宅子,这里是私塾老师寿镜吾的家,与周家老台门隔河相望。寿家台门系清代建筑,是鲁迅塾师寿镜吾家人世居之地,由门斗、厅堂、座楼、平屋与厢房等组成。其中,东厢房为三味书屋,寿镜吾在此设馆教书。这里是当时绍兴城内一所颇负盛名的私塾。在鲁迅先生的文章里,寿镜吾有一把戒尺,但并不常用,喜欢读一些古奥的文字,读到兴致处,会仰起头来,仿佛回味那个中滋味,每每此时,鲁迅便会用心记下来,以为这定是美好的文字。也正是有了这样的启蒙,鲁迅开始亲近文字。

走进寿家台门,我看到一块“文魁”匾,上面写着:“光绪丙子科浙江乡试中式第二十九名举人寿丹墀立”。原来,在清嘉庆年间祖父寿峰岚再迁今地,逐渐以诗书传家,寿峰岚长孙寿丹墀勤学不辍,于光绪二年(1876年)丙子科乡试正式成为举人,授“文魁”匾。仲孙寿镜吾,淡泊名利,对应试做官很反感,自21岁中秀才后便不再继续应试,终生在三味书屋坐馆授课。

来到三味书屋,我发现这里的面积不大,里面的光线比较暗,鲁迅的座位在三味书屋的墙角。看到这个位置,不由地让人想起,现在的学校里,学习不好的学生一般都坐在墙角或是离老师最近的地方,是不是鲁迅那时是个不讨老师喜欢的淘气小子?又想想,应该不是吧。鲁迅曾因为一次迟到而刻了一个“早”字呢。我想看看鲁迅在书桌上刻的“早”字,但如今三味书屋被围了起来,游客不能进入。

在寿家台门,我还看到了三余书屋,这里是三味书屋的前身。“三余”就是利用冬天、晚上和阴雨天这三个闲余的时间来读书;“三味”就是要把读书当作像吃饭、吃菜、吃调味品那样有味道,而且不可缺少。

物是人非,鲁迅故居幸得保存

走出寿家台门,路过一座小桥,便是鲁迅故居了。窄窄石板路,悠悠乌蓬船,这样的景物感觉别有一番意境。鲁迅故居与鲁迅祖居相邻,都是清代建造的大型的台门建筑。周家新台门(鲁迅故居)是周氏聚族而居的地方,建于清嘉庆年间,1881年9月25日鲁迅诞生在这里。1918年周氏族人将整座台门连同后面的百草园卖给东邻朱姓。房子易主后,大部分遭改建,但位于新台门西侧的鲁迅故居幸得保存。现在的周家新台门是2003年根据周氏亲友的回忆重建的。

重建后的鲁迅故居共分三进,由台门斗、大厅、香火堂、侧厢及杂屋等组成。台门斗内隐门正上方悬鲁迅祖父周福清“翰林”匾一块。鲁迅的祖父是当官的,因一科场案件牵连,鲁迅的父亲从此便不得参加科举考试,于是积郁成疾,家道中落。鲁迅祖居和鲁迅故居的面积都很大,房间很多,地面铺的是大块青石板。

第二进“德寿堂”,为三开通间的大厅,是是周家接待来访宾客及举行婚丧、祭祀等大型活动的场所。厅堂正上方与周家各台门一样高悬一块“德寿堂”大匾,匾下挂“松鹤图”大堂画一幅,并配对联一副:“品节详明德性坚定,事理通达心气和平。”

第三进“香火堂”为辅助陈列,内容分为三部分:第一部分为“周氏房族兴衰”,展览通过大量的实物和照片,展示了周氏(鲁迅)家史,重点介绍鲁迅祖父周福清、祖母蒋氏、父亲周伯宜、母亲鲁瑞、元配夫人朱安等直系亲属的生平事略,及他们对鲁迅一生产生的深刻影响;第二部分“鲁迅与周作人”、第三部分“鲁迅与周建人”同样以图片为主,实物为辅的陈列方式,展示鲁迅与周作人、周建人的关系。

看到鲁迅卧室,我驻足了许久,仿佛看到青少年时代的鲁迅在灯下苦读。

经过岁月洗礼,百草园还在

沿着鲁迅故居一直向里面走,穿过一条狭长的过道,便会走进后院的这座被称为“百草园”的园子。这里原是周家新台门族人所共有的一个菜园,经过岁月的洗礼,百草园还在,如今人们在这里种上了蔬菜,还在一圆形门边题上对联:“仰视桑椹熟,俯听蟋蟀鸣。”

看到鲁迅童年时代玩耍的乐园,我不由地回想起《从百草园到三味书屋》的内容,文中提到的石井栏能看到,现在已成为一个遗址;碧绿的菜畦、高大的皂荚树和紫红的桑葚也在;短短的泥墙根已被植物覆盖,不知曾经是否如此。园内不时传来不知名的鸟叫声,似乎在向我们说一些关于鲁迅幼年的事。除此之外别无特色,真是看不出这里也能孕育出一个美女蛇的故事。

参观完三味书屋后看百草园,我终于知道百草园为何会成为鲁迅儿时的乐土。与面积不大的三味书屋相比,百草园可触可感、可听可看的东西对一个孩子来说,无疑是美妙无比的。难怪鲁迅被家人送到三味书屋时无比感伤地说:“Ade,我的蟋蟀们!Ade,我的覆盆子们和木莲们!”我从小生活在市里,没有农村生活的经历,像爬树、捉知了、捕鸟等许多小孩子做过的事,我都没有做过。我心想,如果小时候我来到这里,看到鲁迅笔下的百草园,应该也会成为我梦中的乐园吧。

后来,鲁迅故宅卖给了姓朱的邻居,自此以后,鲁迅再也没有回过绍兴。根据百草园里的介绍,新台门房产易主后,百草园除南北两端被改变外,基本保持原貌,西边的矮墙还是原物。

纪念馆各种物件,串起鲁迅生平

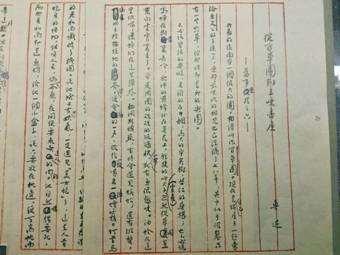

鲁迅故居的附近有一座绍兴鲁迅纪念馆,这里用编年体的形式展示了鲁迅的生平事迹,陈列有鲁迅的照片、手稿、遗物以及各个时期出版的鲁迅著作,在这里可了解鲁迅的一生以及他对中国文化运动作出的杰出贡献。鲁迅从怀着救国的抱负弃医从文,到投身爱国民主革命运动,他的一生从未放弃过用笔做武器的战斗。“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”便是他的写照。在纪念馆中央的鲁迅雕像后面,就能看到这一句醒目的大字。

在绍兴鲁迅纪念馆里,让我印象较为深刻的是看到了3D版的《社戏》。透过玻璃,我看到了在电脑幻影成像的效果之下,模拟出的鲁迅少年时的社戏场景。活灵活现的人物、漂浮在河面的乌篷船、岸边的房屋……像立体的动画片,很是吸引人。让我情不自禁背出了《社戏》中的一段:“最惹眼的是屹立在庄外临河的空地上的一座戏台,模胡在远处的月夜中,和空间几乎分不出界限,我疑心画上见过的仙境,就在这里出现了。这时船走得更快,不多时,在台上显出人物来,红红绿绿的动,近台的河里一望乌黑的是看戏的人家的船篷。”

虽然时光流逝,岁月荏苒,但鲁迅的作品对我们影响却依旧是不可估量的。从“五四运动”起,鲁迅就是中国文化革命的主将与旗手。他的作品向封建传统势力宣战,唤起了民众;在与国民党反动派的斗争中,他的笔犹如匕首和投枪。直到今日,在九年义务教育的语文课本中,鲁迅的作品仍是必不可少的。鲁迅的精神影响了中国几代人,他是中国新文化运动的先驱,奠定了中国现代文学的方向。

时过境迁,鲁迅精神并未过时

如今,绍兴有不少旅游景点是以鲁迅小说中的人物来建造的。“咸亨酒店”就是很多游人必去的地方。我看到,咸亨酒店门口有一长袍秀才雕像,这是孔乙己塑像。“小店名气大,老酒醉人多”,店门口的这幅对联确实不虚传。咸亨酒店里热闹非凡,宾客如云。对许多人来说,游绍兴是必要到此吃茴香豆、喝黄酒的。所以,咸亨酒店和周边的一些商店里,都能看到茴香豆和黄酒。

我坐在鲁迅曾经待过的咸亨酒店里,吃着孔乙己爱吃的茴香豆,喝了一碗黄酒,十年的陈酿,有时空错乱的感觉。

此外,油炸臭豆腐也是绍兴的一大特色风味小吃,源远流长。在鲁迅故里的街道上到处有售卖绍兴臭豆腐的摊子,不怕找不到,整条街道能闻到臭豆腐的味道。臭豆腐其名不美,外陋内秀,平中见奇,色泽黄亮,外脆里松。

回到鲁迅故里景区的入口处时,我再次看到了那一大幅的墙画。我站在墙画下仔细地端详着,这是鲁迅先生的怒发冲冠的板寸头形象,手中的香烟燃起烟雾飘散开来,鲁迅故里街道简单的勾画,浓重的沧桑扑面而来。佩服墙画的作者,神韵可以传达得如此之好。

看得出,作为鲁迅先生的故乡,绍兴很重视对鲁迅精神的传承弘扬和鲁迅文化的繁荣发展。虽然绍兴还有许多值得一游的地方,周恩来、蔡元培、秋瑾、陆游都是绍兴人,他们的故居也吸引不少游客。还有大禹陵、越王台,也值得去看看。越王台上的题联:“有志者事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;苦心人天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴”至今仍激励人们不畏艰难,努力奋斗。不过,最令我印象深刻的,还是与鲁迅有关的一切……因为,我觉得,鲁迅“俯首甘为孺子牛”的奉献精神和不屈的战斗精神并未过时。